L’histoire des relations entre Paris et ses banlieues est souvent envisagée, comme l’histoire d’un pôle dominant sur des territoires dominés, comme l’histoire d’une lutte des places. Mais les Hauts-de-Seine semblent s’écarter de l’image traditionnelle de la banlieue perçue comme un espace de soumission et de relégation. C’est un territoire riche, prospère et souvent qualifié de « département le plus riche de France ». Cette représentation géopolitique, construite dans les années 1980, s’appuie sur des réalités économiques et sociales tangibles qu’illustrent les résidences bourgeoises et fermées de Neuilly-sur-Seine, les logements de standing de cadres supérieurs à Levallois-Perret, ou encore les grands domaines historiques avec leur château aristocratique et leur parc à Sceaux, Saint-Cloud, Rueil-Malmaison, etc. A l’image du « ghetto de riches » vient également s’ajouter une image de modernité : celle symbolisée par les hautes tours modernes et rutilantes de La Défense, le premier quartier d’affaires d’Europe. Sa skyline, visible à des kilomètres à la ronde, renforce encore ce sentiment de richesse et de puissance économique. Les élus des Hauts-de-Seine sont d’ailleurs nombreux à réfuter le terme de « banlieue » qu’ils jugent péjoratif pour qualifier leur territoire, et cette posture revient de façon récurrente.

Les Hauts-de-Seine n’ont pourtant pas toujours été synonymes de tours de bureaux high-tech et de cadres supérieurs. Ils ont aussi un riche passé industriel et ouvrier, parfois oublié, et néanmoins comparable à celui du département voisin de la Seine-Saint-Denis. À leur création en 1968, les deux départements avaient d’ailleurs des profils économiques et sociaux assez proches : les classes populaires (ouvriers et employés) y étaient largement majoritaires (59% de la population active dans les Hauts-de-Seine, 69% en Seine-Saint-Denis). Il faut se rappeler que les Hauts-de-Seine ont été le berceau de nombreuses usines (cf. forteresse Renault à Boulogne-Billancourt, Citroën à Levallois-Perret et « 2CV »). Loin d’être le résultat d’un simple processus « naturel », la profonde transformation du territoire est liée à un ensemble de stratégies politiques et géopolitiques élaborées par la droite des Hauts-de-Seine, dans l’objectif d’avoir le contrôle politique du département et de ses villes. Ces stratégies de contrôle politique du territoire ont abouti à la constitution d’un puissant système géopolitique local[1], que nous qualifions ici de « banlieue bleue »car, par bien des aspects, il constitue le double inversé de la banlieue rouge[2].

Depuis la mise à l’agenda du Grand Paris par Nicolas Sarkozy en 2007, la « banlieue bleue » des Hauts-de-Seine (dont l’ancien président est issu) a navigué entre opportunisme, méfiance et opposition sur la question. Opportunisme et enthousiasme quand il s’est agi de relancer la croissance économique de la région parisienne ou d’impulser un vaste projet de transport, mais méfiance et opposition lorsqu’est venue sur la table, et ce, assez précocement, la question de la gouvernance métropolitaine. Les grands barons locaux des Hauts-de-Seine, souvent également parlementaires, ministres et anciens ministres, n’ont pas ménagé leurs efforts et leurs réseaux pour s’opposer à toute forme de communauté urbaine menaçant leurs pré-carrés politiques et leurs ressources financières. Mais, bien que très puissante dans le paysage francilien, la « banlieue bleue » des Hauts-de-Seine n’a pas pu empêcher l’institutionnalisation d’un processus métropolitain jugé inéluctable qui a abouti, sous l’impulsion de la gauche socialiste, à la naissance de la Métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016. Elle a néanmoins activement œuvré pour qu’elle soit une métropole « a minima » et entend désormais l’affaiblir aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. À travers l’émergence de projets alternatifs, comme celui proposé par le département des Hauts-de-Seine d’une fusion avec les Yvelines, la question qui se pose est celle d’une intégration, voire d’une absorption de la « banlieue bleue » dans la Métropole du Grand Paris, ou au contraire celle d’une dislocation de sa relation, avec le Grand Paris, avec la métropole et ses institutions.

Nous verrons tout d’abord que la « banlieue bleue » des Hauts-de-Seine est née de la volonté d’éviter l’émergence d’un pouvoir métropolitain trop puissant à l’échelle du Grand Paris : porté initialement par l’Etat gaulliste, cet objectif est rapidement devenu celui de la droite départementale qui y a vu un moyen d’asseoir son pouvoir en bâtissant une nouvelle centralité politique et économique. Dans un deuxième temps, nous analyserons les stratégies mises en place en banlieue bleue pour faire face à la relance du projet métropolitain du Grand Paris dans les années 2000/2010. Nous évoquerons enfin le projet d’une « banlieue bleue XXL » concurrente de la métropole du Grand Paris et ses perspectives.

Département contre Grand Paris : retour historique sur la mise en place et l’extension de la « banlieue bleue » (1960-2000)

La création des Hauts-de-Seine date de la grande réforme de réorganisation territoriale de 1964 qui a supprimé les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, et créé sept nouveaux départements : celui Paris, les trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), et les quatre de grande couronne (Val d’Oise, Essonne, Seine-et-Marne, Yvelines). Officiellement, cette réforme administrative a été justifiée par le pouvoir gaulliste comme une solution à la sous-administration des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise[3]. Mais en réalité, il s’agissait surtout d’éviter l’émergence d’un pouvoir métropolitain trop puissant tout en endiguant l’influence du parti communiste en région parisienne. L’Etat gaulliste a effet cherché à reprendre la main sur ce territoire capital en démantelant le département de la Seine qu’il considérait être devenu un Etat dans l’Etat, et en imposant le District de la région de Paris en 1961 rattaché directement aux services du Premier Ministre[4]. La création des Hauts-de-Seine et de manière plus générale le choix de la départementalisation (défendu par le Général de Gaulle, le Premier ministre Michel Debré et le ministre de l’Intérieur Roger Frey) préféré à d’autres solutions (préfets délégués, fusion de Paris et du département de la Seine…) s’inscrit donc dans une politique de centralisation administrative contre le Grand Paris des élus locaux. Dans le même temps, le but était d’endiguer l’influence du parti communiste en le cantonnant dans un seul département, la Seine-Saint-Denis et d’assurer à la droite gaulliste la mainmise sur l’ensemble des autres conseils généraux, notamment ceux de Paris et des Hauts-de-Seine. Ainsi, le découpage territorial ayant donné naissance au département des Hauts-de-Seine repose sur plusieurs manœuvres géopolitiques [ Voir Fig. 01 ] : neufs communes appartenant à la Seine-et-Oise et au profil plutôt gaulliste y ont été rattachées, et les circonscriptions législatives du nord du département ont été redécoupées. A la configuration initiale où les communistes à Gennevilliers/Colombes et les gaullistes à Asnières/Bois-Colombes possédaient chacun leur circonscription succède une nouvelle où la droite (UNR) est désormais majoritaire dans deux circonscriptions, contre une seule pour le PCF[5].

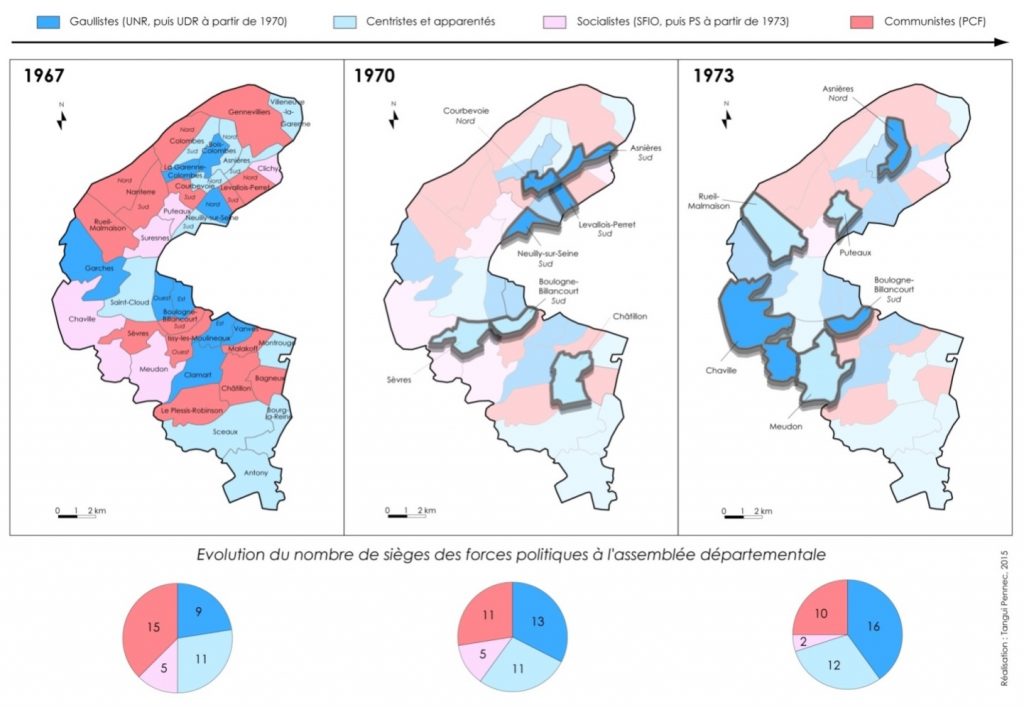

Cette opération géopolitique, qui visait à assurer une assise territoriale et politique à la droite face à la menace communiste en Île-de-France, a eu des résultats fragiles et n’a donc pas eu toute la portée qu’escomptait le pouvoir gaulliste. On a souvent tendance à l’oublier aujourd’hui, mais au lendemain de sa création, le département a failli revenir aux communistes. Ainsi, en octobre 1967, au terme des premières élections cantonales, l’égalité entre la gauche et la droite était parfaite : vingt élus à gauche (15 communistes, 5 socialistes), vingt élus à droite (9 gaullistes, 11 centristes). C’est finalement l’opposition entre socialistes et communistes, qui va marquer durablement ce territoire par la suite, qui a permis à la droite et au centre de conquérir la présidence du département en 1967 au bénéfice de l’âge, puisque c’est le doyen et centriste Pierre Lagravère qui en a été élu président.

L’opération de découpage géopolitique n’a donc pas été suffisante pour assurer aux gaullistes une forte assise politique (les gaullistes ne détiennent que 6 villes sur 36 au moment de la création du département, tandis que les centristes et divers droite en dirigent 12, les communistes les socialistes 16). Dès lors, pour s’imposer durablement, ils ont élaboré un ensemble de stratégies politiques. On peut en distinguer 3 principales :

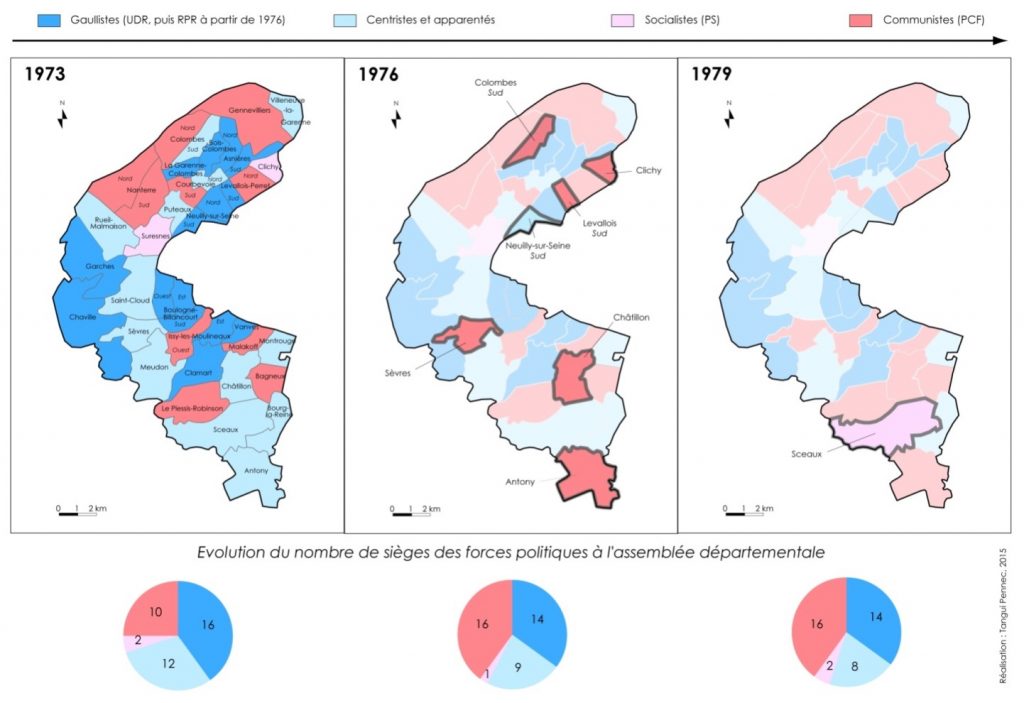

- Sur le plan de la gouvernance, ils ont mis en œuvre une politique efficace d’alliance avec les centristes, et ce dès les premières élections cantonales. Elle s’est traduite par un partage des postes clés au département et un partage territorial de zones d’influence (villes). Ce « pacte de non-agression»[6], tel que l’a qualifié Paul Graziani élu président du conseil général dans les années 1980, a largement bénéficié aux gaullistes : il leur a permis de présider le département dès 1970 et sans interruption depuis, et de contrôler toujours plus de cantons (9 en 1967, 16 en 1973 : [ Voir Fig. 02 ] ). Charles Pasqua est alors élu président du conseil général en 1973 jusqu’en 1976. Néanmoins, à la fin des années 70, la gauche remonte, et notamment la gauche communiste qui passe de dix sièges en 1973 à 16 sièges en 1979 [ Voir Fig. 03 ] . Jusqu’à la fin des années 70 l’ancrage de la droite reste donc encore fragile. C’est pourquoi une deuxième stratégie est élaborée.

- Les gaullistes passent à l’offensive dans les années 1980 en menant une politique de conquête très active des villes du département, en particulier celles de la banlieue rouge. Cette stratégie est pensée et théorisée par celui qui va devenir la figure incontournable du département dans les années 80/90 : Charles Pasqua. Co-fondateur du RPR en 1976 et numéro deux du parti, il a joué un rôle important dans la conquête de Paris auprès de Jacques Chirac et entend mettre la main sur les Hauts-de-Seine, qui constituent un enjeu politique tout aussi important que la capitale, et même économique en raison des retombées fiscales et financières du quartier d’affaires de La Défense. C’est donc lui qui a recruté, formé et lancé toute une génération de jeunes militants RPR à l’assaut de ces villes des Hauts-de-Seine, notamment lors des municipales de 1983 et celles de 1989 : Patrick Balkany à Levallois-Perret, Patrick Devedjian à Antony, Nicolas Sarkozy à Neuilly-sur-Seine, mais aussi moins connus Jean-Pierre Schosteck à Châtillon, Christian Dupuy à Suresnes, Jean-Jacques Guillet à Chaville, Jean-François Probst à Bois-Colombes, Philippe Pemezec au Plessis-Robinson, Georges Siffredi à Châtenay-Malabry, auxquels on peut enfin ajouter le centriste André Santini. Surnommés par la presse les « Pasqua boys » [ Voir Fig. 04 ] , ces élus sont trentenaires et quarantenaires, pour la plupart des enfants de la banlieue, ni énarques, ni fils de notables politiques. Ils partagent tous un bagage idéologique commun, en particulier l’anticommunisme. En 1983, cinq villes stratégiques sont prises à la gauche (Levallois, Suresnes, Sèvres, Châtillon, Antony), puis deux autres encore en 1989 (Le Plessis-Robinson aux mains des communistes depuis 1945) et en 1995 (Châtenay-Malabry, gérée par les socialistes depuis 70 ans). En 1988, Charles Pasqua, avec l’aide de la nouvelle génération qu’il a formée et auréolé de son statut de Ministre de l’Intérieur, reprend la présidence du département (qu’il ne quittera qu’en 2004), après avoir évincé du pouvoir Paul Graziani. Il permet à la droite de renforcer son assise dans les Hauts-de-Seine jusqu’à devenir quasiment hégémonique au milieu des années 1990. Mais cette domination n’était pas acquise d’avance, la victoire de la droite dans les villes conquises sur la gauche a souvent été serrée, se jouant parfois à quelques voix : en 1983, Jean-Pierre Schosteck s’empare de Châtillon avec 52% des voix, en 1989 au Plessis-Robinson, le scénario de la victoire est identique : le candidat de droite Philippe Pemezec est élu avec 57 voix d’avance (50,3%) sur le maire sortant communiste Robert Gelly. Tous les maires de droite nouvellement élus dans les années 1980 ont néanmoins réussi à s’implanter durablement jusqu’à effectuer au minimum trois mandats, voire jusqu’à six pour certains : par exemple, André Santini qui est à la tête d’Issy-les-Moulineaux depuis 1980 a été réélu maire en 2020.

- Une des raisons majeures de la pérennité et de la solidité de la banlieue bleue réside enfin dans les politiques de transformation urbaine menées tambour battant par la nouvelle génération de maires de droite dans les villes conquises, bien souvent au détriment des communistes. Elles ont à la fois accompagné et provoqué les changements sociologiques et donc électoraux de ces villes. Cette troisième stratégie d’ancrage politique local a joué un rôle déterminant dans la construction de cette banlieue bleue municipale qui sera ensuite à l’origine d’une forme de résistance à l’intégration métropolitaine. La réussite de ces politiques urbaines doit beaucoup à deux facteurs décisifs : les lois de décentralisation de 1982-1983 qui ont transféré aux communes et au département de nouvelles compétences, notamment en matière d’urbanisme, et de nouvelles ressources, d’une part ; le succès de l’opération d’aménagement de La Défense, d’autre part. Cette opération, engagée et soutenue par l’Etat, a donné naissance au premier quartier d’affaires d’Europe (3,6 millions de mètres carrés de bureaux, 400 entreprises, dont 75% de sièges sociaux, et 15 des 500 premières entreprises mondiales) et a surtout enclenché une dynamique économique très puissante sur tout le territoire. Elle a généré des ressources considérables pour le département et les communes concernées (450 millions d’euros selon une note interne de l’Etablissement public d’aménagement de la Défense Seine-Arche[7]), à commencer par Puteaux qui a basculé du socialisme municipal à la droite sous Charles Ceccaldi-Raynaud, maire de 1969 à 2004. Cette ville dispose aujourd’hui encore d’un potentiel financier par habitant parmi les plus élevés de la région Île-de-France (4 678 €/hab.). Le budget de la municipalité s’élève en 2020 à 400 millions d’euros pour une ville de 45 000 habitants. Pour comparaison, Saint-Brieuc (préfecture des Côtes d’Armor) ou Blois (préfecture du Loir-et-Cher), dont la population est comparable, disposent d’un budget de 90 millions d’euros. Et la ville de Rennes, pourtant cinq fois plus peuplée, a un budget légèrement inférieur (392 millions d’euros en 2020) à celui de Puteaux.

Cette manne financière de La Défense couplée à la nouvelle autonomie d’action des maires va leur permettre de mener de puissantes politiques urbaines consistant tout d’abord à transformer et raser le patrimoine urbain et industriel en déclin hérité bien souvent du communisme municipal. Ainsi à Levallois-Perret, lorsque Citroën quitte la ville en 1988, Patrick Balkany (arrivé en 1983) préempte les coûteux terrains de l’ancienne usine et transforme radicalement les bords de Seine (ZAC Front de Seine). C’est le deuxième aspect de ces politiques, qui a consisté à mettre en place une offre très incitative par la construction de bureaux et de logements privés en accès libre, afin d’attirer des entreprises de services à forte valeur ajoutée et des ménages à hauts revenus. Ces maires bâtisseurs sont donc aussi des « maires entrepreneurs »[8]. Dans le nouveau quartier Front de Seine à Levallois-Perret, un million de mètres carrés de plancher a été construit pour donner naissance à un nouveau quartier multifonctionnel avec ses logements, ses bureaux, ses rues, ses commerces, ses écoles, etc. Organisé autour de la place centrale Georges Pompidou, il prolonge le centre-ville et l’ouvre sur les berges de Seine, réaménagés en quais et en promenades. [ Voir Fig. 05 ] .

Enfin, ces maires cherchent à marquer l’appartenance de l’espace urbain à la banlieue bleue afin de le distinguer de celui de la banlieue rouge, en modifiant l’odonymie des villes (qui renvoie souvent à l’histoire gaulliste) ou encore en imposant une architecture néo-haussmannienne (comme à Levallois-Perret et Puteaux) ou néo-classique inspirée des villes italiennes (voir le théâtre au Plessis-Robinson) à toutes les nouvelles constructions de logement (logements sociaux compris) [ Voir Fig. 06 ] . Au Plessis-Robinson dans le sud des Hauts-de-Seine, la mutation a été radicale et profonde à la suite de la conquête de la ville par Philippe Pemezec sur les communistes : un nouveau centre-ville a été entièrement créé presque ex-nihilo sur douze hectares à l’emplacement du vieux bourg historique. De même, l’ancienne cité-jardin du plateau a été totalement transformée avec l’aide du département alors présidé par Charles Pasqua et de l’office départemental HLM dirigé pendant près de vingt ans par Patrick Balkany. C’est une nouvelle cité-jardin qui est sortie de terre à la fin des années 2000, dont la particularité est d’être organisée autour d’une rivière artificielle d’un kilomètre et de petits logements collectifs à l’architecture néo-classique. Ces rénovations urbaines, qui se rapprochent sensiblement du modèle des « quartiers de refondation » étudié par Bruno Cousin[9], visent ainsi à mettre en valeur un modèle urbain homogène de nature bourgeoise et à rompre avec l’image de la banlieue au passé communiste. La systématisation et la reproduction de ces politiques dans de très nombreuses villes du département (Issy-les-Moulineaux, Antony, Le Plessis-Robinson, Puteaux, Asnières-sur-Seine ou encore Clichy conquise par la droite en 2015 après soixante-dix ans de socialisme) permettent d’y voir une stratégie géopolitique globale.

Les politiques publiques menées par les municipalités de la « banlieue bleue » à partir des années 1980/1990 se sont soldées par de profondes mutations sociopolitiques. Après plusieurs années de stagnation, voire de crise démographique, les villes ont retrouvé une croissance très nette de leur population (entre 1990 et 2013, plus 20 000 habitants à Issy-les-Moulineaux, plus 18 000 habitants à Levallois-Perret et plus 7 000 habitants, soit 30% de hausse, au Plessis-Robinson). Sur le plan social on observe un processus d’embourgeoisement et de gentrification, les actifs résidents ouvriers étant remplacés par des cadres et des professions intellectuelles supérieures (CPIS).

Ces changements sociaux en « banlieue bleue » sont directement à mettre au crédit des politiques de transformations urbaines. L’exemple de Levallois-Perret montre ainsi une forte concentration des cadres (plus de 60%) dans le nouveau quartier Front de Seine entièrement rénové par Patrick Balkany. Enfin, on observe une concordance entre ces « quartiers refondés » et les résultats électoraux. C’est ce que montre notamment la carte du vote en faveur de Philippe Pemezec aux élections municipales de 2014, où l’on observe un vote plus massif pour le maire dans les quartiers rénovés : « là où je réalise mes meilleurs scores, c’est au niveau des quartiers que nous avons refaits » affirme d’ailleurs Philippe Pemezec : dans les secteurs du Bois des Vallées, du Cœur de Ville ou encore de la Cité-jardin, c’est en moyenne la moitié, voire les deux tiers des électeurs inscrits qui ont accordé leur vote au maire dès le premier tour [ Voir Fig. 07 ] . Si on ne tient pas compte du fait qu’un électeur sur trois s’est abstenu (33,42%), Philippe Pemezec a donc recueilli plus de 80% des voix exprimées dans ces quartiers. Sa domination est ici écrasante. Ces politiques urbaines ont donc contribué avec le temps (et c’était l’objectif) à sécuriser l’assise politique des maires de droite, qui pour beaucoup d’entre eux avaient initialement été élus avec une faible majorité électorale.

Cet ancrage politique repose enfin sur la mise en place d’un système clientélaire très efficace. En gonflant le potentiel financier des communes, les politiques urbaines ont permis aux municipalités de développer un système de redistribution relativement généreux fait de nombreux services (colonies de vacances, séjours à l’étranger, bus gratuits, étrennes, sorties…) et équipements publics souvent prestigieux (centre aquatique, conservatoire, palais des sports…), et concourant ainsi à fidéliser une clientèle électorale. Cette relation clientélaire entre la Ville et ses administrés n’est pas sans rappeler le clientélisme partisan dans les municipalités communistes de la banlieue rouge[10]. A la différence qu’ici, en « banlieue bleue », elle est pleinement assumée, voire même revendiquée par les élus, comme à Levallois-Perret par les Balkany et Jean-Yves Cavallini (fidèle adjoint de Patrick Balkany depuis 1983 et encore aujourd’hui dans la nouvelle municipalité) : « J’accepte volontiers le terme de clientélisme, j’accepte de dire que les Levalloisiens sont des clients parce que je les respecte et que je considère la ville comme une entreprise de services. »[11] Précisément, sous les mandatures de Patrick Balkany (1983-1995, 2001-2020), la gestion clientélaire de la ville s’est appuyée sur une « relation personnelle » de proximité, entretenue par le maire avec les Levalloisiens grâce à une présence régulière en ville et à une personnalité décrite comme plutôt avenante et chaleureuse ; l’allocation discrétionnaire de biens et de services à certaines catégories stratégiques de la population (séniors et jeunes couples avec enfants) ; enfin, la production de prestations universelles destinées à satisfaire tous les Levalloisiens que la municipalité considère volontiers comme des « consommateurs » attendant un « retour sur investissement »[12]. C’est donc un véritable système de « Mairie-Providence », selon l’expression de la politiste Eloïse Cohen-Timary[13], qui a été mis en place, grâce un grand nombre d’associations para-municipales, fonctionnant comme autant de courroies de transmission du système géopolitique local. Cette relation clientéliste, qui lie les habitants-consommateurs à leur maire, permet d’éclairer la réussite de l’ancrage local de Patrick Balkany pendant plus de trente ans. Elle tient aussi à un autre facteur non négligeable qu’est l’enrichissement des électeurs par la forte hausse des prix de l’immobilier (multipliés par plus de quatre entre 1996 et 2013, soit le double de la moyenne départementale) résultant des transformations urbaines. Patrick Balkany a en quelque sorte enrichi les Levalloisiens, raison pour laquelle – parmi d’autres, une majorité d’entre eux ont toujours montré une certaine forme de tolérance vis-à-vis des démêlés judiciaires de leur maire[14].

La « banlieue bleue » des Hauts-de-Seine a une configuration bien particulière puisqu’elle est départementale mais également municipale. On peut donc parler de système géopolitique local collectif ou multipolaire, avec des élus municipaux et du département travaillant ensemble ou s’opposant ensemble aux dispositions du Grand Paris. La manière dont a été construite la « banlieue bleue » et son enrichissement ont en effet renforcé les égoïsmes locaux, municipaux et départementaux, et éloigné tout désir d’intégration métropolitaine. Jusqu’à la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, la logique de proximité politique et de sanctuarisation des ressources financières communales a bien souvent prévalu sur les projets de mutualisation et de solidarité dans la création des regroupements intercommunaux, à l’image de l’intercommunalité Seine-Défense associant seulement les deux communes historiques du quartier d’affaires, Puteaux et Courbevoie. Les intercommunalités étaient généralement peu désirées par les élus qui estimaient ne pas en avoir besoin car suffisamment pourvus en équipements (piscine, centres culturels, etc). Ainsi, lorsque ressurgi au début des années 2000 l’idée d’un Grand Paris métropolitain, les maires de la « banlieue bleue » se montrent circonspects, voire réticents.

La « banlieue bleue » face au Grand Paris des années 2000/2010 : entre opportunisme et opposition

La réflexion autour de l’intégration métropolitaine et de son institutionnalisation est alors plutôt portée par des élus et des intellectuels de gauche. La conquête de Paris par la gauche en 2001 marque donc une étape décisive : le nouveau maire de Paris, Bertrand Delanoë, entend rompre l’isolement de sa ville et décide de renouer le dialogue avec les maires suburbains, ce qui débouche sur la création de la Conférence métropolitaine en 2006. Mais dans le même temps, son élection ravive les tensions : au sortir des élections municipales de 2001, la droite devient dominante en proche banlieue et elle remobilise l’opposition classique entre Paris et sa banlieue, non sans instrumentalisation. Dans son viseur, la politique menée par l’équipe Delanoë, puis l’équipe Hidalgo pour limiter l’usage de la voiture dans la capitale. Sur ce point, le président du conseil général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, est un des plus virulents et va même jusqu’à en faire une des explications principales du développement des villes de la « banlieue bleue ». Bien que caricaturale et non dénuée d’arrière-pensées politiques, cette analyse n’en illustre pas moins le ressentiment encore vivace des élus de banlieue à l’égard de la capitale[15], à l’heure où ressurgissent les discussions autour du Grand Paris.

Ainsi, lorsqu’en 2007 Nicolas Sarkozy reprend à son compte l’idée du Grand Paris, les élus de « banlieue bleue » se retrouvent pris en étau. D’un côté, ils souscrivent entièrement au projet présidentiel de renforcer économiquement la métropole parisienne, et ce d’autant plus que le pôle de La Défense est promis à être un nouvel épicentre la finance européenne et mondiale. Mais d’un autre côté, ils accueillent avec réticence le volet politique d’une communauté urbaine unique, car bien que le projet présidentiel vise à affaiblir la gauche francilienne, les élus de la « banlieue bleue » redoutent une éventuelle fusion des Hauts-de-Seine avec les trois autres départements du cœur de l’agglomération. Il leur est néanmoins difficile de s’opposer frontalement au président de la République, qui vient lui-même des Hauts-de-Seine et à qui beaucoup d’élus doivent leur carrière politique. Conduits par Patrick Devedjian, ils vont habilement manœuvrer en multipliant les déclarations contradictoires, afin de gagner du temps, de générer du flou sur la question, et surtout en utilisant de manière opportuniste le syndicat d’études Paris Métropole (héritier de la Conférence métropolitaine) créé par la gauche comme un instrument pour s’opposer à toute forme de communauté urbaine. Les résultats des municipales de 2008 mettent finalement un coup d’arrêt au projet présidentiel, la droite n’ayant pas réussi à récupérer la capitale.

Enterrée par Nicolas Sarkozy en raison du rapport de force politique favorable à la gauche et de l’opposition larvée d’une grande partie des élus locaux, tout particulièrement ceux de la « banlieue bleue », la question de la gouvernance de la métropole parisienne est remise à l’ordre du jour par le nouveau président de la République en 2012. Mais instruit par l’échec de son prédécesseur, François Hollande entend cette fois-ci bâtir le « Grand Paris des élus » dans le cadre de son acte III de la décentralisation. Son élaboration va de nouveau réveiller les oppositions locales, notamment celle de la « banlieue bleue », et entraîner un conflit très dur aux multiples rebondissements. Le premier projet de Métropole du Grand Paris présenté par le gouvernement socialiste au printemps 2013 est celui d’une métropole confédérée et polycentrique à l’échelle de toute l’agglomération. Bien que soutenu par de nombreux élus locaux car proposant un schéma souple et relativement consensuel, il est aussitôt rejeté par le Sénat grâce à une alliance de circonstances entre les communistes et la droite sénatoriale emmenée par les élus des Hauts-de-Seine qui préfèrent le statut quo afin de préserver coûte que coûte leurs positions de pouvoirs locales, notamment communales. Dans une deuxième séquence le gouvernement contre-attaque et parvient à faire adopter par l’Assemblée Nationale un modèle de métropole plus intégrée, à l’échelle de Paris et de la petite couronne (juin 2013- janvier 2014). Mais le texte n’est pas abouti. Une Mission de préfiguration, copilotée par le Préfet d’Île-de-France et Paris Métropole, est prévue pour mettre sur pied la nouvelle machine institutionnelle en moins de deux ans (gouvernance, transferts de compétences, carte des territoires, budget, etc.). Le président des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian comprend qu’il peut revenir dans le jeu en s’imposant aux forceps à la présidence de Paris Métropole, instance qu’il boudait jusqu’alors. Galvanisée par les bons scores de la droite aux municipales 2014, qui assurent désormais au parti la présidence de la nouvelle métropole, il mène l’offensive au sein de la mission de préfiguration pour vider la future institution métropolitaine de ses moyens financiers (principe de la neutralité budgétaire[16]) et de ses compétences. Face à cette fronde des élus locaux, le gouvernement n’a plus vraiment le choix et accepte d’amender la version de la métropole votée en 2014 (loi MAPTAM). La création de la MGP est maintenue au 1erjanvier 2016, mais le transfert des compétences les plus stratégiques est repoussé à après 2017.

L’élection en 2017 d’Emmanuel Macron, qui lors de la campagne présidentielle s’est prononcé pour un renforcement de l’intégration de la MGP, ravive en « banlieue bleue » la crainte de la suppression des départements de la petite couronne. Maintes fois envisagé depuis les années 2010 (rapport Balladur en 2009, le sénateur UMP Philippe Dallier en 2010 – Rapport « Le Grand Paris : un vrai projet pour un enjeu capital », Manuel Valls en 2014), ce projet n’a à ce stade jamais abouti. A bien y regarder, la fin de la « banlieue bleue » des Hauts-de-Seine risque surtout de venir de l’épuisement de son système géopolitique local, dans le contexte d’intégration métropolitaine.

- Le modèle politico-urbain qui a fait la fortune des villes de la banlieue bleue est en effet questionné car le foncier disponible est de plus en plus rare, et ce d’autant plus que la superficie des villes est souvent très limitée (Levallois : 2,4 km²). Pour continuer à valoriser la rente urbaine, seules restent les constructions en hauteur, mais elles font l’objet de vives contestations riveraines de type nimby, qui déplacent les clivages partisans (cf. le conflit autour du projet des « Tours de Levallois » en 2011). Elles sont d’une certaine manière le résultat des transformations sociologiques et notamment de la croissance des classes moyennes et supérieures, qui soucieuses de leur patrimoine et dotées d’un capital culturel élevé, prêtent une attention toute particulière à leur cadre de vie.

- Par ailleurs, la montée en puissance de la métropole du Grand Paris peut à terme déstabiliser les systèmes géopolitiques municipaux tels qu’ils ont été bâtis dans les années 80/90. Sur le plan financier d’une part, car les communes n’ont plus directement la main sur la ressource stratégique des entreprises (en matière de taux par exemple) qui est désormais perçue par la métropole et les « territoires » : le modèle de la « mairie-providence » fondé sur la distribution de prestations nombreuses financées en grande partie par les entreprises en sort fragilisé, et, avec elle, le système de fidélisation des habitants. Au niveau de l’action politique d’autre part, la métropole du Grand Paris risque de priver à terme les villes d’un certain nombre de compétences communales. C’est pourquoi plusieurs maires ont essayé en amont de contourner les effets de l’intégration métropolitaine et, ainsi, de garder la main sur leurs instruments de pouvoir. C’est le cas de la politique de logement qui reste une arme géopolitique locale stratégique permettant aux élus de maîtriser le peuplement de leur commune et d’en façonner le profil sociologique et se faisant électoral. Plusieurs municipalités de la banlieue bleue ont donc décidé de transférer le patrimoine de leur office municipal HLM à l’office HLM départemental Hauts-de-Seine Habitat ou à une société d’économie mixte, afin d’éviter qu’il soit absorbé par la métropole via les établissements publics territoriaux conformément à la loi NOTRe. Deuxième conséquence en aval, les établissements territoriaux sont actuellement confrontés à de nombreux blocages, en particulier en ce qui concerne l’élaboration des plans d’urbanisme intercommunaux, qui se résument bien souvent à la collection des plans locaux d’urbanisme de chaque commune. Un consensus se dégage pour ne rien faire, ou en tout cas pour faire peu.

Vers une « banlieue bleue » XXL concurrente de la Métropole du Grand Paris ?

À défaut d’avoir pu empêcher la naissance de la Métropole du Grand Paris, les élus de la « banlieue bleue » ont activement œuvré pour qu’elle ne soit qu’une métropole « a minima » aux pouvoirs limités. Ils sont désormais concentrés sur un autre plan de bataille de plus grande ampleur qui consiste en l’élaboration d’un projet alternatif à l’échelle de l’Ouest parisien. Le 12 janvier 2016, le président (LR) des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian et son homologue (LR) des Yvelines Pierre Bédier ont annoncé publiquement leur projet de fusionner leurs deux départements, soit au moment même où la Métropole du Grand Paris, à laquelle appartiennent désormais les Hauts-de-Seine mais pas les Yvelines, est entrée en fonction. Le 30 juin 2017, les assemblées départementales des deux départements se sont prononcées en faveur d’une véritable fusion afin de former une seule et unique collectivité départementale.

La fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines est censé répondre à plusieurs objectifs. Les premiers arguments avancés, qu’exposent clairement le site Internet dédié spécifiquement au projet, sont d’ordres financiers et économiques. La mise en commun des services est d’abord présentée comme un moyen de réduire et de mutualiser les dépenses des deux départements dans un contexte de restrictions budgétaires imposées par l’Etat via la baisse des dotations : une réduction de 10% des frais de fonctionnement est avancée, ainsi que celle du nombre d’élus. Deuxièmement, en rapprochant leur département, les deux présidents veulent bâtir une stratégie de développement économique fondée sur la dynamisation de la vallée de la Seine et l’ouverture vers l’Ouest, vers Le Havre, porte d’entrée de la mondialisation pour la région parisienne, reprenant en substance l’idée de l’équipe d’Antoine Grumbach lors de la consultation internationale des architectes en 2008/2009. Tout à la fois interface et hinterland, les Yvelines sont censés donner une profondeur géographique aux Hauts-de-Seine pour accueillir de futures entreprises. Ce mégadépartement serait ainsi voué à devenir la nouvelle centralité économique de l’Île-de-France, en déclassant progressivement la place parisienne.

De manière plus contre-intuitive, la fusion est également présentée comme un moyen de « renforcer les solidarités territoriales » entre les « proches » et les « lointaines » banlieues :

« L’Île-de-France est aujourd’hui un espace fractionné dans lequel des territoires prospères côtoient des secteurs en grande difficulté urbaine et sociale. En multipliant les frontières administratives, notamment par la création de la Métropole du Grand Paris limitée à la petite couronne, l’État ne fait qu’aggraver ces inégalités. En unissant la destinée des banlieues « proches » et « lointaines », la fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine vise à inverser cette tendance : il s’agit d’une véritable démarche de solidarité territoriale dont les effets se feront sentir dans toute la région. »[17]

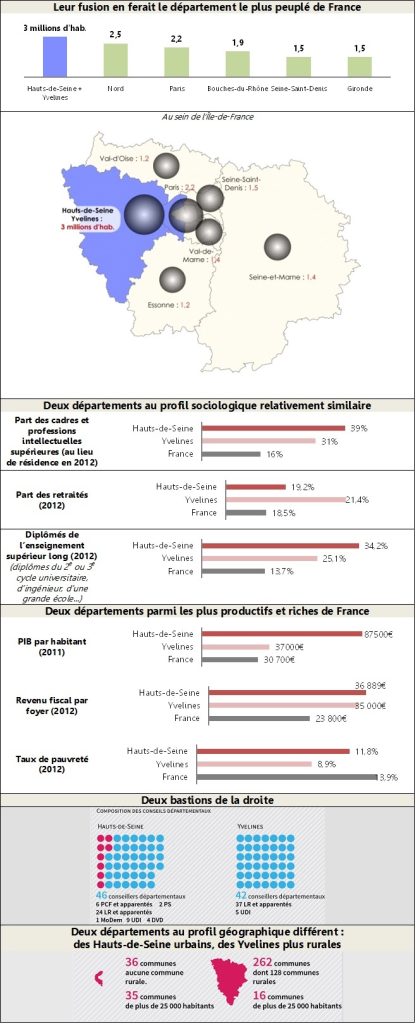

Bien que de nettes différences géographiques les séparent – les Hauts-de-Seine sont un petit département urbain (36 communes, 176 km²) quand les Yvelines sont plus rurales et bien plus étendues (262 communes dont 128 rurales, 2 284 km²) –, les deux départements gardent néanmoins des profils sociologiques très proches : les classes aisées y sont surreprésentées (39% de cadres et professions intellectuelles supérieures dans les Hauts-de-Seine, 31% dans les Yvelines contre 16% pour la France métropolitaine) et les niveaux de richesse y sont très élevés (revenu fiscal par foyer : 36 889 euros dans le 92, 35 000 euros dans le 78 en 2012), comparés au reste de la France (23 800 euros) et a fortiori aux départements de Seine-Saint-Denis (20 030 euros) et du Val d’Oise (25 658 euros). Réunis, le 78 et le 92 formeraient ainsi un mégadépartement relativement homogène de plus de 3 millions d’habitants, accentuant plus que limitant l’effet d’entre-soi social et les fractures socio-spatiales au sein de la métropole parisienne [ Voir Fig. 08 ] . Cet ensemble disposerait en outre d’une importante force de frappe financière avec un budget de 4,5 milliards d’euros (recettes de fonctionnement et d’investissement pour 2019 : 2,6 milliards pour le 92 avec un excédent de 664 millions d’€, 1,9 pour le 78), soit presque similaire à celui de la Région Île-de-France (5 milliards). De ce fait, les défenseurs d’une métropole intégrée considèrent la fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines comme un « objet anti-métropolitain » (Philippe Dallier, sénateur LR de Seine-Saint-Denis, ancien maire des Pavillons-sous-Bois).

Car, in fine, l’enjeu est bien politique : il s’agit de bâtir un nouvel ensemble géopolitique concurrent de la Métropole du Grand Paris. Patrick Devedjian ne le dissimule pas : « ce projet évitera de nous faire manger par le monstre technocratique qu’est la Métropole du Grand Paris. »[18] Celui qui a toujours récusé la métropole dès sa genèse estime qu’elle est vouée à l’échec et qu’elle restera trop faible économiquement, n’ayant pas de compétence en matière d’attractivité (transports, fluvial, aéroports, tourisme). Le but est tout autant de sanctuariser les importantes ressources financières des deux collectivités en évitant au maximum de les partager avec le reste de la métropole (et notamment la Seine-Saint-Denis) que de bâtir un gros bastion inexpugnable de droite face au pouvoir socialiste parisien. « Avant qu’on prenne un département ainsi constitué des Yvelines et des Hauts-de-Seine, de l’eau aura coulé sous les ponts »[19], assure Patrick Devedjian. Les Yvelines ne comptent en effet aucune opposition de gauche (42 conseillers dont 37 LR et apparentés et 5 UDI), quand de son côté, la droite des Hauts-de-Seine est en position hégémonique dans l’hémicycle départemental (38 conseillers de droite, 8 de gauche). L’assemblée du superdépartement serait ainsi dominée à plus de 90% par la droite.

La création de la société d’économie mixte (SEM) Citallios (littéralement « la ville autrement »), née de la fusion des SEM des deux départements (dont la puissante SEM 92) s’inscrit dans cette logique politique. Elle vise à contrecarrer les projets de construction de logements imposés par l’Etat dans le cadre de la loi Grand Paris (39 000 par an pour la MGP). La densification de la petite couronne est en effet perçue en banlieue bleue comme une menace car susceptible de modifier les équilibres sociaux et électoraux. Il s’agit donc de mettre en œuvre à l’échelle de l’Ouest parisien les recettes des politiques d’aménagement urbain qui ont transformé la physionomie des villes des Hauts-de-Seine ces quarante dernières années et assurer à la droite une assise politique durable. En somme, de façonner une « banlieue bleue » XXL. Cette vaste opération géopolitique a-t-elle pour autant des chances d’aboutir ?

Conclusion. Demain, la « banlieue bleue » des Hauts-de-Seine dans la Métropole du Grand Paris : intégration ou dislocation ?

Le devenir de la « banlieue bleue » des Hauts-de-Seine est fortement lié à celui de la Métropole du Grand Paris [ Voir Fig. 09 ] . Plusieurs hypothèses sont sur la table.

- Un premier scenario est celui de la montée en puissance, voire du renforcement de la métropole du Grand Paris, au détriment des départements de petite couronne, comme celui des Hauts-de-Seine. C’était la position défendue initialement par le président Emmanuel Macron. Le projet de mégadépartement aurait alors peu de chances d’aboutir dans la mesure où la décision de fusionner deux départements revient au gouvernement et doit être définitivement actée par décret au Conseil d’Etat. Mais malgré la volonté quasi unanime de réforme de la métropole du Grand Paris chez les élus métropolitains et franciliens, aucune solution consensuelle n’émerge. Dans ce contexte de blocage, l’exécutif a renoncé à toute évolution institutionnelle avant l’échéance présidentielle de 2022. Le projet de loi 4D (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration, Décomplexification) sur la réforme territoriale dont l’examen est prévu au 1er semestre 2021 ne concerne ainsi plus le Grand Paris.

- Une deuxième hypothèse est au contraire celle de l’affirmation d’une grande « banlieue bleue » à l’échelle de l’Ouest parisien dans le cadre d’une éventuelle disparition de la MGP. Le code général des collectivités territoriales (art. L3114-14) modifié par la loi NOTRe du 16 janvier 2015, prévoit que la fusion de deux départements doit être inscrite à l’ordre du jour des conseils départementaux à l’initiative d’au moins 10% de leurs membres. Elle doit ensuite être adoptée par les 3/5e des assemblées départementales, le référendum local n’étant plus obligatoire. Du fait de la domination de la droite locale et de la faible opposition, ce n’est donc pas au niveau départemental que le projet risque d’être bloqué. D’ailleurs, les services des deux départements sont toujours plus fortement mutualisés (voirie, adoption, éducation, emploi, aménagement), avec une stratégie claire théorisée en son temps par Patrick Devedjian, celle de « rendre la fusion irréversible »[20]. En tablant sur une grande réorganisation territoriale de l’Île-de-France, qui consisterait à supprimer la MGP au profit de la région et de quelques grands départements fusionnés, les deux exécutifs départementaux disent espérer le soutien de Valérie Pécresse, à la tête de la Région d’Île-de-France depuis 2015.

- Un dernier scénario médian – et sans doute plus proche des réalités géopolitiques locales – peut être avancé. Celui de la « normalisation » politique de la « banlieue bleue » et d’une évolution progressive du schéma métropolitain vers davantage de coopération entre les différents niveaux de collectivités. Car à l’image de Patrick Ollier qui la préside, toute la droite des Hauts-de-Seine n’est pas favorable à la suppression de la Métropole du Grand Paris et à la fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Un tel chamboulement risquerait de décourager plus d’un élu local, qui depuis une quinzaine d’années maintenant se sont investis pleinement dans la construction métropolitaine. Par ailleurs, l’affirmation d’une grande « banlieue bleue » pourrait être perçue comme une forme de concurrence par la Région, si d’aventure elle récupérait les compétences de la métropole. Enfin, le modèle de la « banlieue bleue » est confronté à l’usure et au vieillissement de la génération des années 1980. Septuagénaires pour la plupart, voire octogénaires, les grandes figures de la droite qui ont contribué à la mise en place de la « banlieue bleue » aux côtés de Charles Pasqua sont nombreux à avoir passé la main en 2020, soit de manière volontaire ou par la force des choses (Patrick et Isabelle Balkany à Levallois-Perret, Christian Dupuy à Suresnes, Jean-Pierre Schosteck à Châtillon, Hervé Marseille à Meudon etc.). D’autres sont certes toujours en place et ont clairement fait le choix de se retrancher sur leur fief municipal (André Santini à Issy, Philippe Pemezec au Plessis-Robinson, Joëlle Ceccaldi-Raynauld à Puteaux), mais la « banlieue bleue » est désormais concernée par un profond renouvellement de son personnel politique, comme l’ont montré les élections départementales en 2015 lors desquelles les deux-tiers des élus à droite ont été renouvelés, ou encore les élections législatives en 2017 : pour la première fois depuis 1967, la droite (LR) n’a plus qu’un seul député dans les Hauts-de-Seine. L’évolution du personnel politique en « banlieue bleue » marque ainsi la fin d’une époque et d’une génération. La disparition soudaine de Patrick Devedjian emporté par la Covid-19 en mars 2020 a également laissé un vide politique, bien que son successeur Georges Siffredi, ancien maire de Châtenay-Malabry, se soit habilement glissé dans le costume de président du département : l’ancien président du département avait en effet réussi depuis plus de dix ans à imposer sa marque après Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy, en menant des projets qui fixaient une vision pour le territoire et une identité départementale unissant les élus de la « banlieue bleue ».